Content

コールセンターの新人評価、まだ「心地よさ」など感覚で?それが新人のやる気を削ぎ、離職コストを生む原因です。評価を「裁き」から「成長支援」に変え、定着率を上げる具体的な仕組みを専門家が解説します。

「今月の君の評価だけど、『心地よい話し方』が5点満点中3点だったね。もっと頑張って」

コールセンターのSV(スーパーバイザー)と新人オペレーターとの1on1面談。こんな光景が、あなたのセンターでも繰り広げられてはいないでしょうか。

SVは渡された『応対品質モニタリングシート』に従って、真面目にフィードバックをしている。しかし、新人の頭の中は「?」でいっぱいです。

(『心地よい話し方』って、具体的に何をすれば点数が上がるんだろう…?)

新人は具体的な改善行動が分からないまま、「自分は感覚的にダメ出しをされた」と感じ、自信とやる気を失っていく。そしてSVも、なぜ新人が成長しないのか分からず、頭を抱える…。

この悲劇の正体は、個人のスキルや熱意の問題ではありません。

新人の離職を引き起こす、「評価制度」そのものの構造的な欠陥です。今回は、多くの組織が陥る「減点主義」の評価がなぜ機能しないのか、そして新人が自ら成長し定着する「成長支援型」の評価制度とは何かを、具体的に解説します。

なぜ、あなたの「評価」は新人の心を折るのか

多くのコールセンターで使われている『応対品質モニタリングシート』 には、

- 「最初の第一声が快活であるか」

- 「心地よい話し方をしているか」

- 「顧客に共感できているか」

- 「顧客満足度が高いか」

といった項目が並んでいます。

一見、正しく見えます。しかし、これら全て「評価する側の主観・感覚」でしかありません。

このような抽象的な評価は、オペレーターに「どう行動すればよいか」という明確な答えを与えられません。これは「評価」ではなく、単なる「感想」です。

そして、この「感想」をベースにした減点主義の評価は、新人に「自分は監視され、裁かれている」という強烈なストレスを与え、学習意欲そのものを奪います。新人の離職コストを垂れ流す、まさに「やる気“粉砕”マシーン」として機能してしまっているのです。

「減点」から「成長支援」へ。評価のOSを入れ替える3つの原則

では、どうすれば評価を「裁きの場」から「成長の場」に変えられるのか。私たちがクライアントの組織に導入している「成長支援型」の評価制度には、3つの明確な原則があります。

原則1:評価対象は「感覚」ではなく、具体的な「行動」に置く

まず、モニタリングシートから「心地よさ」「快活さ」といった抽象的な言葉をすべて捨てます。

そして評価項目を「達成すべき具体的な行動(Yes/Noで判定できるもの)」分解します。

- 悪い例(感覚): 「心地よい話し方をしているか」(5点満点)

- 良い例(行動): 「オープニングトーク(名乗り)を、規定のスクリプト通りに省略せず言えたか」(Yes/No)

- 悪い例(感覚): 「顧客に共感できているか」(5点満点)

- 良い例(行動): 「お客様が不満を述べた際、最初の応答で『(クッション言葉+)申し訳ございません』という謝意を明確に伝えられたか」(Yes/No)

このように「行動」に焦点を当てることで、新人は「次に何をすれば評価されるのか」が明確に理解できます。

原則2:「評価(給与査定)」と「フィードバック(育成)」を完全に分離する

多くの組織では、半年に一度の「評価面談(給与査定)」と、日々の「フィードバック面談(1on1)」が混同されています。

給与査定の場で「君のここはダメだ」と指摘されれば、新人が萎縮するのは当然です。

「評価(査定)」は、あくまで結果(KPI達成率など)を確認する場。

「フィードバック(1on1)」は、給与とは一切関係ない、純粋な「成長支援の場」として分離・独立させます。1on1の目的は「何を・どう改善すれば良いか理解する」こと、ただ一点に絞るのです。

これにより、新人は安心して自分の弱みや悩みをSVに開示できるようになります。

原則3:フィードバックの目的を「個人の反省」から「仕組みの改善」に変える

「行動」ベースのチェックリストで「No」がついた時、絶対に言ってはいけない言葉があります。それは「なぜ、できなかったの?」です。

問うべきは個人の資質ではなく、「その行動を阻害した“仕組み”は何か?」です。

- 悪い質問(個人攻撃): 「なぜスクリプト通りに言えなかったの?」

- 良い質問(仕組み改善): 「スクリプトの、どの部分が言いにくかった?」「その時、システム画面で何を見ていた?」

こう問いかけることで、フィードバックは「新人を詰める場」から、「スクリプトや業務フローの不備を一緒に見つける“共同作業”」へと変わります。新人は「自分は責められている」ではなく、「組織の改善に貢献している」と感じ、主体性が劇的に向上します。

「評価制度」こそが、離職コスト削減の“最強のレバー”です

たかが「評価シート一枚」の問題ではありません。

その一枚が、あなたの組織の「人の育て方」を定義し、新人が「この会社で成長できる」と感じるか、「この会社は私を裁くだけだ」と感じるかを決定づけています。

抽象的な精神論での評価をやめ、具体的な「行動」と「仕組み」に焦点を当てた評価制度へ移行すること。それこそが、新人離職コストという名の“出血”を止める、最も強力な経営レバーなのです。

【新人オペレーターが辞めない組織を作る『定着率改善』実践プログラム】

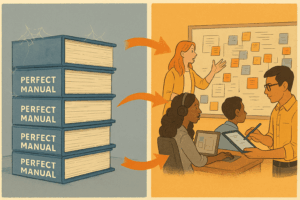

私たちのプログラムでは、単に美しい評価シートのテンプレートをお渡しするだけではありません。

まずは貴社の現状の評価制度やモニタリングシートを徹底的に「診断」し、なぜそれが機能していないのか、離職の根本原因を特定します。

その上で、貴社の業務に完全に最適化された「成長支援型」の評価シートを共同で「計画・作成」し、SVがそれを正しく運用(=成長支援型の1on1)できるようになるまで、徹底的に「実行支援(トレーニング)」いたします。

評価制度という組織の“OS”を入れ替えることは、独力では困難な、極めて高度なプロジェクトです。

「採用と研修の無限ループ」から本気で脱却したいとお考えのマネージャー・経営者の方は、ぜひ一度、貴社の課題をお聞かせください。

貴社の状況に合わせたROI(投資収益率)シミュレーションも、無料でご提示いたします。

この記事を書いた人

コンサルタント永久 圭一keiichi Nagaku

債権管理業務に計15年、コールセンター事業者2社(計13年)に在籍

SVや地方センターや在宅業務センターのセンター長等に従事後独立

保有資格

DX推進パスポート

DX推進パスポート JDLA Deep Learning for GENERAL (G検定)

JDLA Deep Learning for GENERAL (G検定)COPCリーンシックスシグマイエローベルト

- コンプライアンス・オフィサー・消費者金融コース

- ビジネスキャリア検定(労務管理)